前回の「こうすると太りにくいよ」ネタの続きですね。

「左向きに横になると良い」というあんまり大したことなさそうなのが前回のポイントでしたが、早速「心がけ」の第二弾から触れていくといたしましょう。

ズバリ、そこまで徹底して意識しているわけじゃないけれど、痩せ型の僕が何となく無意識で行っている「太りにくくなる心がけ」、それは…

「食べる順番に気をつける」

です!

どういうことかというとこれは非常に簡単で、

「甘いもの・ご飯とかパンとか麺みたいな、主食っぽい美味しそうなやつは、なるべく食事の最後に食べるようにする」

…というものですね。

まぁ具体的には「高GI値のもの」をなるべく後に摂取するようにして、血糖値の急激な上昇を抑えるようにすると脂肪がつきにくい、というのがその理屈になりますけど、難しいことは抜きに、

「美味しそうなものは後回し。まずはサラダとか、クッソつまらんものから終わらせちゃおう」

という、「ウマいものを後回しにする食べ方をすれば、基本的にオケマル」ぐらいに考えれば十分かと思われます。

僕は基本的に繊維質→タンパク質→脂質→糖…という順番で優先的に食べるようにしていますけど、「いや繊維とかタンパク質とかいわれても、ぶっちゃけ何のことなのかよぉ分からんち」という感じの方も割といらっしゃるように感じるので、常に忘れずに習慣づけるためには、より分かりやすいイメージをもつのも大事といえましょう。

(ちなみに僕の場合、具体的には、例えば毎日食べてる朝のシリアルですと、お皿に盛る際、一番上にオールブランが来るようにして、クッソつまらん鳥の餌にしか思えないあのカス(…は言い過ぎですが(笑)、これについて触れていた最初期の記事・参考→シリアルを食べるのに特化した生き物です)からまず食べてくようにしているとか、夕飯は納豆から食べるとかいう感じです。

もちろん玄米だけ食べてるお昼とかはいきなりお米からの形ではあるんですけどね、選択肢があるビュッフェなどの場合は、もう無意識レベルで自動的に「先に食べた方がいいもの」から食べるように刷り込まれている(まずサラダを食べて、次に肉をかっ食らって、最後にマカロニとかパスタとか主食っぽいのを食べる(まぁ、普段肉を食べないので、ビュッフェなんかだとここぞとばかりに肉や魚だけを満腹になるまで食べることもありますが(笑)))…って感じです。)

まぁ正直、自分自身の体で比較実験をしたことがあるわけではないので、どのぐらい効果があるかは分かんないんですけどね。

ただ、一応理屈には適っていますし(後でなるべく分かりやすく説明する予定です)、科学的な論文データからも明らかな数字として現れていますから、これは行為として間違ったものではないし、少なからず効果も間違いなくあると、研究者の端くれという立場からしても断言して構わない話に思います。

せっかくなので、(まぁ今の時代、その辺のGI値とかの解説記事もいくらでもありますけど)信頼の置けるソースの記事もいくつか紹介しておきましょう。

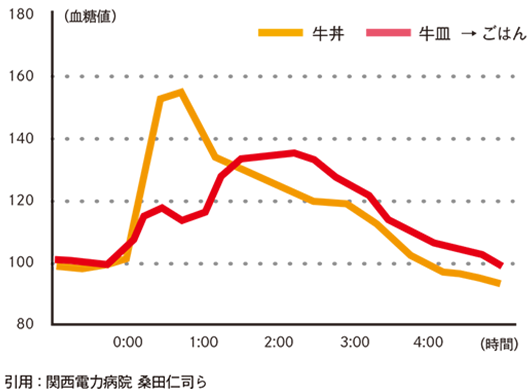

まずは、後ほど詳しい仕組みを解説するパートでも触れさせていただく予定だった記事、メインは糖尿病についての話なんですが、関西電力病院総長でいらっしゃる清野裕さんによるこちらの記事(↓)に、この「食べる順番」に関する話についても、大変分かりやすく面白いデータが掲載されていました。

こちら、全く同じ牛丼を食べたときの血糖値の変化のグラフなんですが、黄色は普通に肉と米を一緒にガツガツ食べた場合、一方赤は、先に上の肉だけをペロリと平らげて、その後にご飯部分を食べたという、いわばより良い食べ方とされる「タンパク質→糖」の順番を踏襲した例なんですけど、ズバリ、肉と米を一緒に食べた場合は血糖値が速やかに爆上げしている(一気に150超え!)一方、赤い方は上がりが緩やか!

赤い方も時間とともにじわじわとは上がっていますが、最終的に血糖値140すら一度も超えていないことからも分かる通り、同じものを食べたのに、血糖値の動きにこれだけの違いがあるんですね。

結局、ポイントとしては「なるべく血糖値を急激に上げないこと」が大切で、血糖値が一気に上がると太ることにつながりますから(理由は後述)、「太りにくい食べ方」という視点からは、やはり食べる順番が大いに重要だといえるわけです。

ちなみに、まさに上の記事の中でも触れられていましたが、日本では伝統的に「三角食べ」が推奨されて、特に小学校とかでは「ご飯とおかずは順番にバランス良く食べましょう」などといわれていたのはどなた様も覚えてらっしゃると思うんですけど、少なくとも血糖値コントロールの観点からは、これは明確に誤り・良くない考え方といえる話だったんですね(記事内でも、ハッキリと「やめるべき」と否定されています)。

「牛丼の肉だけ最初に食べ終わるとか、バカかよ(笑)」と思われるかもしれませんが、あくまで血糖値変化に関していえば、絶対にそうした方が良いといえるわけなのです。

実は僕は昔から食べ物を混ぜるとか三角食べとかが好きではなく、絶対に一品食べ(学校用語では「ばっかり食べ」と呼ばれるようですが)の方がいいでしょと思い、三角食べには強い疑問と不信感とを抱いていた学校教育反乱分子だったんですけど、結局科学的には一品食べの方が理に適っていた(順番も重要ですが)ということで、「食べてすぐ寝たらウシになる」とかも含め、やっぱ自分の直感の方がいつだって正しンだわ、ようやく時代が自分に追いついてきたぜ!…とか思っていい気になってるんですけど(笑)、とはいえしかし、案外、世の中には、

「ご飯をご飯だけで食べるのは絶対無理。おかずがなきゃお米なんて食べらんないでしょ」

…という軟弱な方が結構な数を占めるようで、その場合(=「おかずだけ→ご飯だけ」という食べ方に強い違和感を覚える場合)、そこまでして従うルールでもないかな、とは正直思います。

美味しく楽しく食事を摂ることで得られるメリット(ストレス軽減など)も絶対にバカにはできませんから、血糖値の動きのみで「絶対牛丼は肉から食べ切るべき!あっ!お米と一緒に食べてる!ハイお前死んだ~。やーい、お前の血液、ドッロドロ~!!」というのもまた、決して正しくはないんじゃないかな、なんて思えます。

以前の記事でも何度か書いていた通り、健康維持の上で最大の敵・最低最悪のクズみたいな存在は間違いなくストレスだと思いますから、健康促進のために不必要なストレスを感じているようでは、全くもって本末転倒なのです。

ってなわけで、結論としては、

「ストレスを感じず、自然に楽しめる範囲であれば、食べる順番をしっかり心がけるようにした方がいいと思う」

という感じといえましょう。

(ちなみに僕はマジで「ばっかり食べ」の方が好きなので、むしろ喜んで一品ずつ順番に食べます。

…まぁ「牛丼を肉だけ先に全部」は、流石の僕でもちょっと変すぎると感じるので、その場合は多分まず先にサラダでも食べて、「はい、まず最初に繊維質を摂ったので『いきなり白米』にはならないから順番クリア、あとはまぁ普通に食べてもOKでしょ」と、とりあえず胃には血糖値に優しいものをまず入れてしまい、その後、まぁ食べ始めは多少肉を優先して先に減らすようにはするかなとは思うものの、完全にギュウだけ食べ尽くして最後ドンだけ空しく食べるようなことはしないかな、って思いますが(笑)、基本的には外食だったら他に取れる選択肢も活用して、なるべく順番は意識する、って感じですね。)

あぁ、記事タイトルや最初の方では、「好きなものを最後に食べる」「美味しそうなメインの部分は後回し」とかしちゃいましたが、まぁ牛丼の例でいうと、多分大多数の人が米より肉の方がメインと感じるわけで、それもちょっと不適切な物言いだったかもですね。

先ほどは「分かりやすくそうイメージすればいいでしょう」なんて書いちゃいましたけど、やっぱりある程度は具体的なイメージがあった方がいいかもしれません。

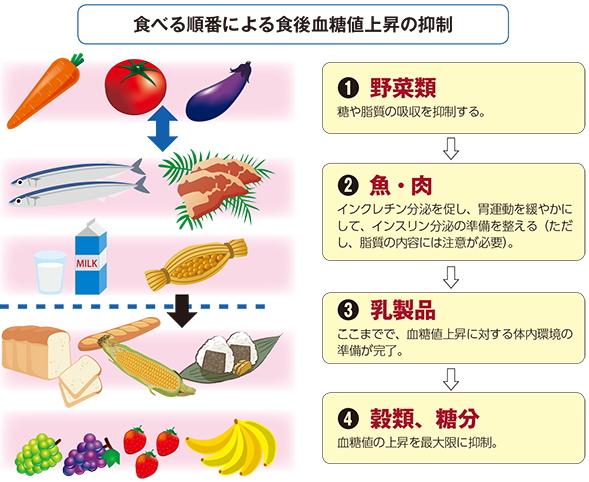

ちょうど先ほどの記事の同じページに、これまためちゃくちゃ分かりやすい図が掲載されていたので、引用させていただきましょう。

結局、野菜(繊維質)→肉・魚・乳製品(タンパク質)→米・パン(糖質)という大まかな順番を抑えておけばOKって感じですね。

とはいえこれもあくまで原則ですし、しつこいですけど楽しく食事をすることの方が万倍(…とはいわねど、まぁ数倍は(笑))重要ですから、

「うわぁーいきなりおにぎりが振る舞われて食べさせられたぁー!もうおしまいだぁー、俺の血糖値が爆上げで死んでしまうぅー!!」

…みたいな、そういう絶望感に打ちひしがれるストレスの方が遥かに害が大きいので、1回ミスったら全てが終わりなわけなどありませんから、大らかにいきましょう。

無理なく自分で自由に順番を選べるときに、このことをしっかり思い出して順番を守ればOKって感じですね。

なお、順番の目安に関してより具体的なデータが欲しい方には、やはりGI値(とか、それを更に実用的な感じに換算したGL値)を参照するのが確実になります。

GI値というのは、Glycemic Index(グリセミック指数;糖を意味する「グリコ」と、血液を意味する「-emia」という接尾辞(の形容詞型)が結びついた、比較的新しい用語)のことで、まさに名前からも血糖値に関する語なのが一目瞭然ですが、これは、まぁざっくりいうと、

「一定の糖質(具体的には50グラムの炭水化物)を摂取するまでその食品を食べたとき、どれだけ血糖値が上がりやすいか」

…を示す数字で、いうまでもなく、高いほど血糖値が爆上げしやすいヤベェやつ、ってことですね。

一方、更に最近よく取り上げられるGL値、こちらはGlycemic Loadのことで、loadというのは「実際の摂った量」的なニュアンスがありますから、これは、GI値の「一定の糖質が含まれる量まで食べ続けたとき…」というものではなく、それを基に「その食品の日常的に食べる量で上がる血糖値」の目安・比較を示してくれている数字なので、どちらかといえばこちらの方が現実に即しているといえる感じですね。

何かごだごだ説明せずとも、普通に分かりやすい解説記事がありました。

vitabrid.co.jp

まぁGIやGLの定義はどうでもいいですが、GLの方が現実の食事に即しているといえますから、両方載っていたら、GL値を見るようにすればよいでしょう、の一言ですね。

↑の記事には、そこまで網羅的ではないものの、代表的な食品のGL値も掲載されていましたけど、やはり、野菜のGLはめっちゃ低い=血糖値を上げにくい優秀な食品、そして果物は、GIは一見高いけれど実はGL値を見ればそこまで高いわけではない(というかかなり低い)ので、フルーツも血糖値コントロールでいえば実はかなり優秀、しかし一方の、美味しいメインディッシュ、お米やパンや麺といった穀物・主食は、軒並みGL値が大きめと、やはりいきなりこれにがっつくのは血糖値が爆上げしてしまい危険…ということが見て取れますね。

なお、主食の中でも実はGL値に差がありまして、一番ヤベェのが何を隠そう「うどん」、GL値は断トツの70.4で、うどんの聖地香川県は糖尿病の上位常連といわれていますし、やっぱり、ちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。

(うどんを食べる際は、サラダなどで繊維質をまず摂取するか、せめて肉なり魚なりが乗っているものにして、いきなりうどんをツルンといかないように気をつけた方が良さそうです。)

(なお、香川は、僕の中では糖尿病ワーストのイメージだったのですが、実際数年前まではワーストだったものの、その不名誉な記録が続いたため、県が総力をあげて対策していった結果…

tokuteikenshin-hokensidou.jp

今では、ワーストの座からは無事に降りることができているようですね!

www.gurum.biz

逆に、今は青森がワーストとのことですが、記事内の掲示板民の考察によると、ラーメンと酒という、これまた血糖値の大敵をたくさん摂取している県民性が原因ではないかとのことですね。)

一方、GL値に戻ると、白米は41.7で、うどんよりはかなり低いものの、何気にパンが、食パンで21.0、ライ麦パンだと18.0ということで、かなり優秀なんですね。

まぁでも、6枚切り1枚60グラムと、炊飯後150グラムのお米って、同じぐらいと考えていいのかぁ?…って気もしますが、まぁでもそういう基準ならしょうがないですかね(僕はもう長年パンより米派なので、パンの方が優秀なのが悔しい模様(笑))。

ちなみに、GL値に関しては食べる順番以外にも意識しておくと良い非常に重要な原則がありまして、どの食品でも「精製度が大きくなると高くなる」という性質があるのです。

…と書くと分かりにくいですが、要は、「白いものほどGL値が高い!」ということ!

なので、白米より玄米の方がGL値は低いし、食パンよりライ麦パンの方がGL値は低くなるのです。

だから、含まれている栄養のみならず、GL値という観点からも、茶色っぽいやつの方が健康面では断トツで優秀だということなんですね。

僕は幸いにして、白いのより茶色いのの方がむしろ美味しく感じる(いやまぁ「茶色い方が」は言い過ぎかもですが、「どっちも同じぐらい美味しいと感じる」ですかね)ので、普通に玄米を愛食しているわけですけど、やっぱり自分でいうのも何ですが、一品食いが好きだったり、食べてゴローンと横になるのが好きだったり、茶色い食品が好きだったりと、何気に健康に愛された性質をもって生まれてこれた健康優良児なのかもしれません(自画自賛)。

…とまぁ僕の話はともかく、GL値について、先ほどの記事は網羅的なデータではなかったので、より様々な食品が載っていて、かつ極めて信頼性の高いデータ元から、GI・GL値の表を引用させていただきましょう。

検索したら、オレゴン州立大学・ライナスポーリング研究所の、学術的に大変しっかりしたページが見つかりました。

lpi.oregonstate.edu

表もありがたいですが、解説が素晴らしい!

ちなみにオレゴン州立大学、以前のブログ記事でも栄養関連の記事で何度か引用させていただきましたけど(全米人気No.1サプリがこれ!何でだ?!とか、人間はこれのために生きているといえる、この世の最重要物質などなど)、この分野でかなり強い印象がありますねぇ。

あぁ、ライナス・ポーリング研究所の名を冠している通り、オレゴンはノーベル賞を世界で唯一単独で2回受賞したポーリングさんの出身地&出身校ということで、ポーリングさんはキャリアの晩年はビタミンの研究に集中されていたということもあり、その流れで栄養学の研究が極めて盛んなのかもしれませんね。

ja.wikipedia.org

まぁポーリングさんはともかく、表は英語なので、日本語に翻訳することで改変引用させていただきましょう。

| 食品 | GI値 (ブドウ糖=100) |

1食の量 | 1食あたりの炭水化物*(グラム) | 1食あたりのGL値 |

|---|---|---|---|---|

| アイダホポテト(男爵イモ;ホクホクの芋ですね)、焼き |

111

|

中型1つ

|

30

|

33

|

| ホワイトポテト(メークインに近い、しっかりしたタイプ)、茹で |

82

|

中型1つ

|

30

|

25

|

| もち |

82

|

3つ

|

21

|

17

|

| コーンフレーク |

79

|

1カップ

|

26

|

20

|

| ゼリービーンズ(お菓子) |

78

|

1オンス

(28グラム) |

28

|

22

|

| ドーナツ |

76

|

中型1つ

|

23

|

17

|

| スイカ |

76

|

1カップ

|

11

|

8

|

| クラッカー・ビスケット |

74

|

4枚

|

17

|

12

|

| 白食パン |

71

|

大型1片

|

14

|

10

|

| パンケーキ |

67

|

直径6インチ

(15 cm) |

58

|

39

|

| 白米、炊き |

66

|

1カップ

|

53

|

35

|

| 砂糖 |

63

|

2さじ

|

10

|

6

|

| 乾燥ヤシ |

62

|

2オンス

(56グラム) |

40

|

25

|

| スパゲティ、製粉、茹で(20分) |

58

|

1カップ

|

44

|

25

|

| ハチミツ |

58

|

1さじ

|

17

|

10

|

| パイナップル、生 |

58

|

半カップ

|

19

|

11

|

| バナナ、生 |

55

|

1カップ

|

24

|

13

|

| メープルシロップ、カナダ |

54

|

1さじ

|

14

|

7

|

| 白ニンジン、皮むき、茹で |

52

|

半カップ

|

10

|

5

|

| 玄米、炊き |

50

|

1カップ

|

42

|

20

|

| スパゲティ、製粉、茹で (平均)(何が…?上の「20分」より短いのかな?) |

46

|

1カップ

|

44

|

20

|

| 全粒粉ライ麦パン |

46

|

大型1片

|

12

|

5

|

| ケロッグ・オールブラン |

45

|

1カップ

|

21

|

10

|

| スパゲティ、全粒粉、茹で |

32

|

1カップ

|

37

|

14

|

| オレンジ、生 |

42

|

中型1つ

|

11

|

5

|

| リンゴ、生 |

39

|

中型1つ

|

15

|

6

|

| 洋ナシ、生 |

38

|

中型1つ

|

11

|

4

|

| スキムミルク(無脂肪乳) |

33

|

8オンス

(240 mL) |

13

|

4

|

| ニンジン、茹で |

33

|

半カップ

|

4

|

1

|

| レンズマメ、乾燥、茹で |

29

|

1カップ

|

24

|

7

|

| インゲンマメ、乾燥、茹で |

28

|

1カップ

|

29

|

8

|

| 精白大麦、茹で |

28

|

1カップ

|

38

|

11

|

| カシューナッツ |

25

|

1オンス

(28グラム) |

9

|

2

|

| ピーナッツ |

18

|

1オンス

(28グラム) |

6

|

1

|

|

*1食あたりの炭水化物は、難消化性成分、すなわち食物繊維を除く。

|

||||

…って、網羅的かと思ったら、レンズマメとかいう意味分からんアメリカっぽいやつがあったり、我らが王者「うどん」はなかったりで、全然大したことない表でしたね(勝手に引用しといて酷い言い草ですが(笑))。

まぁでも結構な数の食品を掲載してくれていますが、こちらはGI値の大きい順に並んでいる形ですけど、GL値は結構バラバラになっているので、やはりGIとGLには違いがあるってことですね。

改めて、日常的に参考にするには、GL値の方が良いように思います。

この表でGL値が一番高かったのは、パンケーキの39ですか。

まぁパンケーキのパンは食パンのパンじゃないですけど、パンっぽくは間違いなくあるので、GL値でいえば、GI値が圧倒的に高いお餅より更に高くなっていますから(というか、お餅のGLが意外なほど低いですね!)、やっぱり作り方によっては、米の方が小麦より勝ってることもあるということですね!

あとは白米のGL値が微妙にさっきのと違うのが気になりますが、その辺はまぁ日米のカップサイズの違いでしょうかね。

他に特に気になるのでいえば、GIでもGLでも大トリを飾っていた、ナッツ!

ちびるほどGL値が小さいので、「おやつにナッツ」は、無駄な血糖値上昇を抑えるという意味で、大変優れものということができましょう。

(まぁでも、特に日本の柿ピーとかは、塩分が割とヤベェことになってる気もしますし、血糖値のみならずその辺も注意が必要かもしれませんけどね。)

あとなぜかオールブランだけ商品名が名指しで挙げられていて笑いましたが、毎朝食べてる生粋のオールブランナーとしては、流石の低めGL値(10)で嬉しい限り……と思いきや、普通にすぐ上にいる全粒粉ライ麦パン(5)より倍も高いってことで、オールブランはあんな繊維の塊に見えて、案外高いんですね…。

でもまぁコーンフレーク(20)よりは低いですし、僕の「オールブランからまず食べる」作戦は、大いに意味があったと考えて良さそうで、何よりです。

そんなわけで、今回はGI・GL値などを交えて、食べる順番についてのお話でした。

…あぁ!今突然思い出したんですが、ずーっと前、これまたかなり小さい頃、何のTV番組だったか忘れましたけど、

「食事の前に、ケーキやデザートを最初に一気に食べると、太らない!オススメ!!」

…という、めっちゃ衝撃的な話も見たことがあって、僕はそういえば割と大きくなるまで(高校ぐらいで、この辺の血糖値の話を知るまで)結構その説を信じて、ビュッフェとかいったらまずは甘いデザートからバカ食いしてた気がしますが、あれは一体何だったんだ…!?

これは、理論的にも完全に間違っている最低最悪の行為すぎますね……(まぁデザートとして、低GLであるフルーツを最初に食べるならまだしも、その番組では「ケーキや甘いデザートなど、普段食後の楽しみにしているものはむしろ最初に食べちゃうのがオススメ!」とかいわれていたことをハッキリ覚えていますし、こんなのマジで愚の骨頂、ちょうど上の表でパンケーキが最高GL値であったように、生クリームを使った甘々ケーキとか、マジのガチで血糖値爆上げ食品なので、空腹時にいきなりケーキとか、それだけはアカーン!)

確か、「満腹中枢が刺激されて、その後食べる量が減るから」みたいなガバガバ理論だった気がしますが、これはマジでちゃんとした知識をもった今振り返ると、どう考えてもおかしい・やってはいけない行為なので、まぁ若い頃だったからまだ深刻な健康被害にはならなかったものの、今なら専門家から大バッシングを受けそうな、ウソネタにも程がある話ですね。

もし遠い昔に僕と同じ番組を見て、今でも信じてる人がいらっしゃったとしたら(多分いないと思いますけど(笑))、これは即刻やめるべき悪習といえましょう。

やっぱり「デザートは食後に楽しむもの」という、恐らく古来からある人類の慣わしには、それなりに意味があったということなのかもしれませんね。

…ということで、前回書いていた通り、今回はここから発展して、「なぜ血糖値が上がると太るの?」という知識コーナーにまで踏み込んでいこうと思っていたのですが、既にあまりにも長い分量になってしまったので、正直そんな解説記事なんてあんまり面白くなさそうな話ではありますけど、そちらはまた次回にまわさせていただくとしましょう。