これまで、「大腸菌に、遺伝子DNAを導入し、その遺伝子に書かれたタンパク質を作ってもらう」ために必要な材料として、プラスミド・制限酵素・DNAリガーゼなんかを紹介してきました。

ここまでそろえば、あとは実践あるのみですね。

結局、(これしかやらないわけではないですけど)分子生物学・遺伝子工学的な生命科学の研究は、こんな感じで遺伝子を切ったり貼ったりタンパク質を合成したりするのがメインな感じといえましょう。

まあまあ楽しそう…と思ってもらえるかどうかは分からないというか、ぶっちゃけ漫画とかゲームとかYouTubeとかの方が断然面白いですけど、まぁ仕事としてやる分には、面白いっちゃあ面白いといえるような気がしています(気がしてるだけかもしれません)。

…と、どうでもいい御託はともかく、サクサクと進めていきましょう。例によって全体の流れも再掲しておきます。

【大腸菌にタンパク質を作ってもらおう!】

1. 遺伝子DNAをゲットする!⇒済み!

2. そのDNAを、制限酵素とDNAリガーゼを使って、プラスミドに導入する(クローニング)!←今ココ

3. 使える形に加工したら、満を持して、DNAを大腸菌にぶち込む!

4. DNAがぶち込まれた大腸菌の選別!

5. 選ばれた「DNAがぶち込まれた大腸菌」をひたすら増やそう!

6. タンパク質合成のスイッチON!

7. 満を持して、目的タンパク質の収穫!

8. さすがにそのまんまでは大腸菌まみれで汚いので、キレイに精製しよう!

→見事、手元には大量の純品タンパク質が!やったね!!

大目的は、バリ甘タンパク質・ソーマチンを自分で大量に作ること(まぁ「自分で」とはいっても、自分の手ではあるけれど、大腸菌という生き物の力を借りるわけですが)で、ソーマチン遺伝子は、西アフリカまでソーマチンを作る植物を採りにはいけないので、DNA合成サービスを提供している会社に注文して、人工的に作ってもらうということでした。

そのDNA合成は、一例として世界最大手のIDTに頼むとして、まずはプラスミドの方を改めて確認し、「どの制限酵素認識部位(「制限酵素サイト」とか呼びますが)を使うか」から考えるとしましょう。

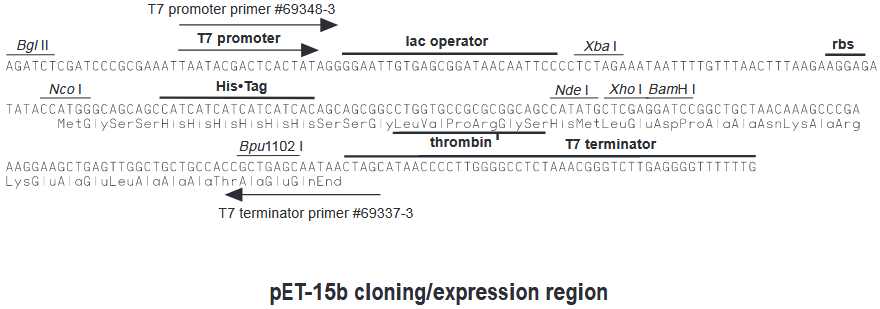

何度か貼っていた、各種特殊エレメントや制限酵素サイトなどが図示された丸い輪っかのプラスミドマップのPDFファイル、その下に、入れたい遺伝子を挿入するマルチクローニングサイト近傍の詳細図(DNA塩基配列込み)が掲載されていました。

こちらを使って考えましょう。

まず、T7 promoter、lac operator、rbs、そしてお尻にあるT7 terminatorは、遺伝子スイッチとして働くエレメントの一種で、こいつらがあるおかげで、大腸菌がここに組み込まれるDNA配列(自分が挿入する遺伝子)からタンパク質を合成することができるようになっている、という形なわけですね。

「いや『エレメント』って何だよ」と思われるかもしれませんが、これも結局、「特別な機能をもったタンパク質(酵素)が認識する部位(DNAの文字列)」ということにすぎません。

ちょうど、「GGATCCという配列が、BamHIという制限酵素に認識されて、ここでDNAが切断される」のと同じように、それぞれのエレメント(DNAの文字列)を認識する特別な機能をもったタンパク質が大腸菌の中には存在して、そのタンパク質固有の機能がその場所を基点に発揮される、と考えればOKでしょう。

特にrbsというのが、「タンパク質合成マシーンが集結して、ここより数塩基ほど後ろの位置からタンパク質合成が始まる」場所になっていて(Ribosome Binding Siteのことですが、リボソームについて触れたことがなかったので、まぁ名前はひとまずどうでもいいでしょう)、今回のタンパク質を作る実験においては最重要ポイントの1つですね。

実際に、図を見るとrbsの少し後ろにあるATGの下に「Met」とアミノ酸3文字略号(Metはメチオニン)と併記されていることからも分かる通り、このATGが開始コドンとして使われ、ここから3塩基ずつが順にコドンとして読まれていく形になっているという形になります。

だから、当たり前ですけど、目的の遺伝子は、このrbsの下流に挿入してやる必要があるわけですね。

続いて表示されているアミノ酸に着目してみると、Met-Gly-Ser-Serときて、その後にHis(ヒスチジン)が6つ連続でつながっていることにお気づきになるかと思います。

このHis×6は、図の中にも表記されている通り、「Hisタグ」と呼ばれる特別な並びのアミノ酸になっています。

Hisタグに限らず色々なタグがありますが(Flagタグとか、GSTタグとか、本当に色々)、世の中には便利なことに、「そのタグだけをキャッチする樹脂」みたいなものが売られており、それを使うことで、タグがついたタンパク質だけを捕まえて、タグのないタンパク質は流して捨てることができる…つまり、タンパク質を精製することが可能なんですね!

もちろんタグがなくてもタンパク質の精製はできますが、あると便利なので、せっかく用意されているものだし、これはぜひありがたく使わせていただくのがいいでしょう。

しかしそうすると、当たり前ですが、合成されたソーマチンに、このHis6つや、その前後の余分なアミノ酸もくっついてくることになります。

「ソーマチンに余計なアミノ酸が付くってこと?せっかく世界一甘いタンパク質なのに、味が変わったりしないの…?」と不安になるかもしれませんが、そこで使えるのが、その後ろにある、thrombinです。

このトロンビン(スロンビンの方がより近い発音な気がしますが、トロンビンの方がメジャーな呼ばれ方ですかね)は、タンパク質版の制限酵素みたいなもので、特定のアミノ酸の並びを認識して、特定の位置でタンパク質を切断します。

具体的には、図中にもちょっと縦棒が書かれている通り、…-Leu-Val-Pro-Arg-Gly-Ser-…という6つのアミノ酸の並びを、Arg(アルギニン)とGly(グリシン)の間で切断します。

もちろん、トロンビンで切断しても「Gly-Ser(セリン)」は残ることになりますが、まぁ上流にあるHisタグとか結構な数のアミノ酸がそのまま残るよりは、大分影響は小さくなるといえましょう。

(特に、グリシンもセリンも、全く特徴のないクッソ無意味でつまらんアミノ酸なので(もちろん生体反応では重要なんですけど、構造的には、小さくて特徴もないザコです)、こんなのが端っこに余計についていても、ほぼ間違いなくタンパク質全体にはなんらの影響も与えません。

…まぁ「絶対」とは言い切れませんが、まず無視できる程度の影響しかないと思われる、ってことですね。)

というわけで、タンパク質を合成後、Hisタグで精製して、トロンビンで切れば、余計な配列は最小限に抑えられることが分かりました。

プラスミドのDNAマップに戻ると、トロンビン認識部位に続いて、ようやく、ソーマチン遺伝子挿入に使える制限酵素部位が、わずか3つですが登場してきます。

NdeI、XhoI、BamHIですね。

このいずれかでプラスミドを切ってやり、同じ酵素で切ったソーマチン遺伝子を(DNAリガーゼで)挿入することになります!

ここで、制限酵素1箇所で切って、そこに「その同じ制限酵素で切ったソーマチン遺伝子を挿入する」ことももちろん可能なのですが、前回触れていた通り、その場合、どちら向きにソーマチン遺伝子が挿し込まれるかは、完全にランダムになるわけです。

クローニング後に、遺伝子が挿入されたプラスミドをチェックすることでどちら向きで入ったか確かめることは可能ですが、そんなのはマジで無駄な手間でしかありません。

賢いやり方は、そうではなく、2種類の制限酵素を使うという手になるわけですね。

どの制限酵素サイトを使うかですが、既にこないだちょろっと書いていた通り、1つはまぁ安くて汎用されているという理由でBamHI、もう1つは、NdeIで決まりでしょう。

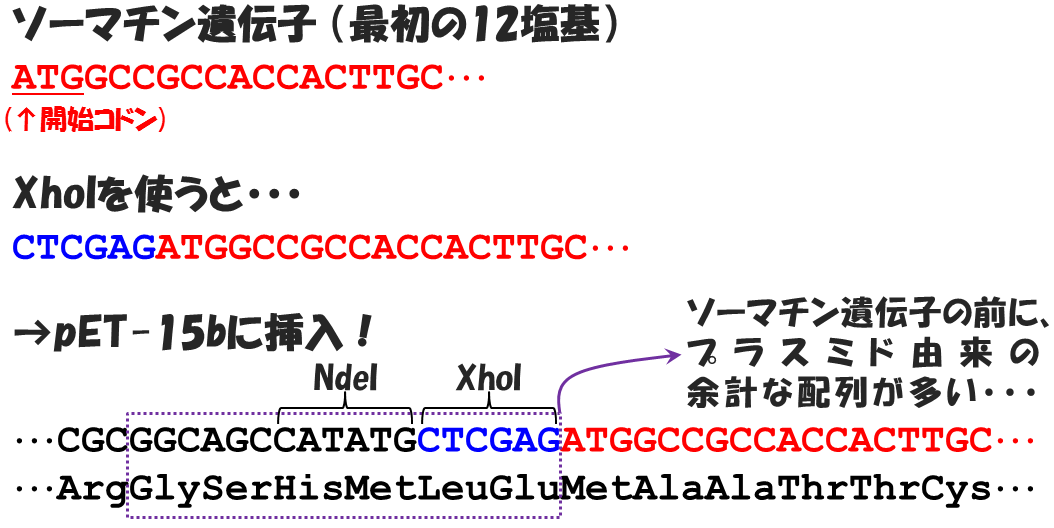

その理由には2つあって、NdeIの方が上流にあること、そしてNdeI認識配列には開始コドンATGが含まれることが挙げられます。

「上流にある」というのは、それだけ頭に余計な配列が付かないということですから、当然、そちらの方がより本来のソーマチンそのものに近いタンパク質ができるので、望ましいといえましょう。

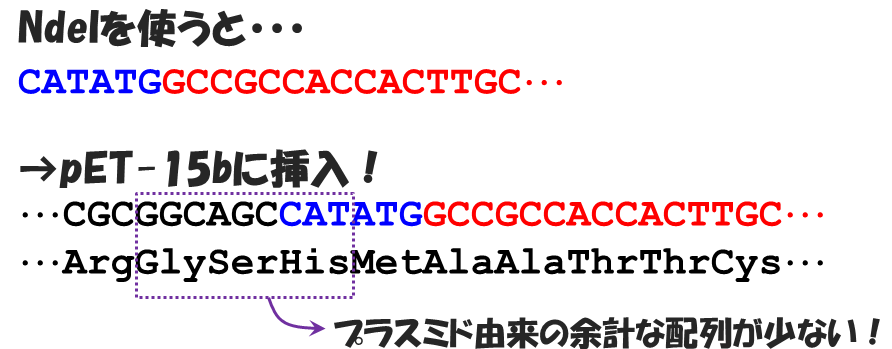

しかも、NdeIには開始コドンATGが入っているので(NdeIの認識配列は、CATATG)、この認識配列後半のATGを、そのまま自分の入れたい遺伝子の開始コドンとして使うことができるんですね!(どの遺伝子も、基本的に1番アミノ酸は開始コドンATGで始まるため、まさにこれをそのまま1番アミノ酸のコドンとして流用できる、ということ。)

…って、言葉だけではめっちゃややこしいと思うので、図も使ってもう少し具体的に……

こちら、先ほども貼ったpET-15bクローニング領域配列図の拡大版を改めて…

もしXhoIを使うと、ソーマチン遺伝子の前に、「トロンビンの切れ残り2アミノ酸・NdeI認識部位の2アミノ酸・XhoI認識部位の2アミノ酸」の、合計6アミノ酸(Gly-Ser-His-Met-Leu-Glu)が余計に付くことになるけれど…

NdeIを使えば、NdeI認識部位後半のATGから直(これを1番アミノ酸Metとして流用)で、入れたい遺伝子の2番アミノ酸を始められことになるので、余計なアミノ酸は「トロンビンの切れ残り2アミノ酸(Gly-Ser)と、NdeI前半の1アミノ酸(His)」のわずか3つにまで抑えられるんですね。

…まぁ大した違いでもないし、多分3+3アミノ酸が余計に付いたぐらいでは大勢に影響がないことには変わらないですけど、別に余計なアミノ酸を付けるメリットも一切ないので、ここはNdeIを使う方がどう考えてもいいでしょう、という話ですね。

ちなみに、Hisタグの前にはNcoIの制限酵素サイトもあったのですが、もし「Hisタグなんていらねぇ、マジで純粋なソーマチンが欲しいから、余計な配列はつけたくないんじゃ!」というのであれば、頭側の制限酵素は、NcoIを使うことも可能ですね。

NcoIの認識配列はCCATGGであり、ここにも開始コドンATGが存在しています。

なので、ソーマチン遺伝子の頭にNcoIサイト(ちょうど、NcoIに含まれるATGが開始コドンになるように)をつけて、NcoIで切って挿入すれば、1アミノ酸の余分なゴミもなく、完全なソーマチンを作ることが可能となります。

(ただし、Hisタグがいなくなって使えなくなるので、Hisタグを使った精製(全体の流れの、ステップ8)はできなくなります。

もちろん、上述の通り、Hisタグを使わなくても精製はできるので、なしでも問題はないんですけどね。)

(ちなみに、pET-15bのこの辺の領域にNcoIやNdeIが存在するのは、当然意図的なものですね。

この2つの制限酵素認識部位にはATGが含まれていますから、タンパク質合成をする上で欠かせない開始コドンであるこのATGがあると、挿入したい遺伝子の2番目のコドンを即配置できて、余計な配列も最小限に抑えられますから、大変便利なのです。

特にNdeIはATGで終わり、次にくるコドンに完全な自由度がありますから、NdeIが、よりよく使うであろうHisタグの下流に配置してあるのでしょう(一方NcoIは、CCATGGなので、ATGの次のコドンがGで始まる必要がある……もしG以外のコドンだったら、仕方なしに余分なグリシン(Gで始まるコドンで、構造に影響のない小さなアミノ酸)とかを1つ入れる感じですね。ちなみにソーマチンの2番目のコドンはGCCなので、ラッキーなことに、そのまま直で使えます)。

世界中で汎用されているプラスミドベクターだけあって、使う人が便利に使えるように、本当によく考えて作られていると思います。)

一方、ソーマチン遺伝子のお尻の方には、BamHIサイトを付加してやればOKでしょう。

当然、いうまでもなく、プラスミドのNcoI-BamHIの間にソーマチン遺伝子を挟むことで、BamHI以降のアミノ酸配列は(上記pET-15bベクターマニュアルの並びとは)変わりますが、そんなのは全く関係ありません。

BamHIの前に停止コドンも入れておけば、タンパク質合成はそこで終わるので、それ以降がどうなろうが知ったこっちゃなく、何も問題はないわけですね。

結局、上流の制限酵素サイトはタンパク質合成の始まりにあたるので重要ですが、下流の制限酵素サイトは、ぶっちゃけ何を使おうと大した意味はないと、そういうことになります。

なお、こないだ「タンパク質合成用に特化したプラスミド(このpET-15bとか)には、使える制限酵素サイトが少ない(pET-15bは、3つ程度ですし)。でもまぁそれにも理由がある」的なことを書いていましたが、その理由は、結局、余計な制限酵素サイトがあまりに沢山ありすぎても、タンパク質を合成するときに邪魔になる可能性が高いから、あえて少数厳選にしているんですね。

基本的には開始コドンATGを含んでいて便利なNdeI(とNcoIも一応使える)があり、あとはお尻側で切るようにBamHIと、BamHIが使えないとき(挿入遺伝子にBamHIがある場合など)のために、もう1つぐらい用意されている…と、まぁそんぐらいに厳選されているという感じでしょう。

まぁ、使えるサイトが少なすぎて困る場合もあるっちゃありますけど、どうしても自分の入れたい遺伝子で使える制限酵素がないという場合は、違う酵素の切り口でも強制的につなぐ裏技もあるので、どうとでもなる感じですね。

その辺の知恵の絞り方が、この辺の実験を進める面白さ(面倒くささともいうかもしれませんが)ともいえましょう。

…と、元々タイトルは「材料の準備編」とか「材料の作製編」にしようと思っていた(実際当初はそうしていた)んですが、相変わらず余計な話も多くしてしまい、実際の材料を作る具体的な話にまでは、またもや至りませんでした。

結局、またしても言葉ばかりで、正直慣れない方には何のこっちゃイマイチまだ分からん…って感じかもしれませんが、次回、実際に現物をデザインすることで、理解につながってもらえることを期待したい所です。

(まぁ、こんな話、マジで頑張って理解するもんでもなんでもないので、スッと入ってこなかったら無理して読み解くに値するネタでは全然ないんですけどね(笑))