まぁそんな大それた話でもないんですけど、前回、 遺伝子DNAの中には、タンパク質を指定する部分以外に、実は色んな情報も含まれているという新情報で読者のみなさまの度肝を抜いていました。

実は、大変言いづらいのですが、話を単純にすることを優先するあまり、割と重要なポイントなのにこれまで全く触れていなかった点が、他にもちらほら存在しているのです。

一応、「ややこしくなるだけだ、今はその話をするときではない」と思ってあえて先延ばしにしていたんですけど、正直ちょっとずつ、「っべ~、書くタイミング逸してもうた…」というやらかし感が出てきたのも否定できない現実になりつつあるので、ここらで少しずつ爆弾解除的な、「今さらかよ!っていうか今までの話は何だったんだ!!」と怒号が飛び交うのも承知で、触れさせていただこうと思います。

DNAは、実は、二本組みで存在している

そう、実をいいますと、DNAは、なんと、2本がペアになって存在しているのです!

…いやいや、父親と母親から受け継いで、2本セットがどうたらっていってたじゃん、と思われるかもしれません。

ただ、それとはまた全く別の話なのです。

両親から1本ずつで2本セット(こないだも触れましたが、この「セット」というワード、「

そんなわけで極力触れないようにしていたのですが、染色体の話も大分まとまり、そろそろ「両親から1本ずつで、同じ染色体(遺伝子)が2本ある」という所は整理ができてきたように思えるので、複雑化爆弾投下のいいタイミングですね。

まぁ御託はともかく実際どういうことかといいますと、恐らく「いわれてみれば、そんな話聞いたことあったわ」となるのでは、とも思うんですけど、DNAは、基本的には必ず、二本がピッタリとくっついた形で存在しています。

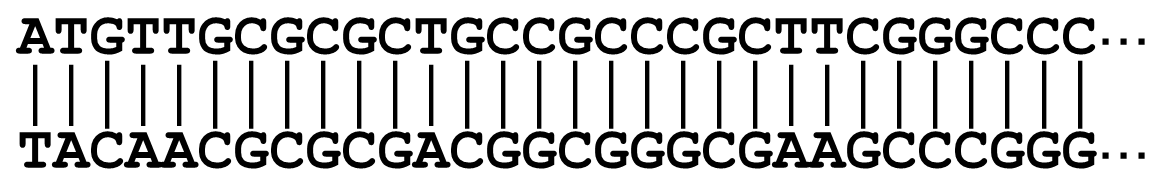

つまり、ATGTTGCCGCGCTGCCGCCCGCTTCGGGCCC…というのは恒例のお酒分解酵素ALDH2の遺伝子DNA(の内、正確には「タンパク質レシピ情報の部分」というのも、前回触れていました)の最初の30塩基ですけど、生体内では、このDNAは一本の鎖ではなく、二本の鎖として存在しているのです。

具体的には、こんな形で。

(DNA二本鎖の様子)

ATGTTGCGCGCTGCCGCCCGCTTCGGGCCC…

TACAACGCGCGACGGCGGGCGAAGCCCGGG…

ブログ上ではちょっと離れて見えるかもしれませんが、上の鎖と下の鎖が、ピッタリとくっついて、二本の鎖を形成するように存在しているという感じです。

分かりやすく書くと、こんな感じでも表せますかね。

(というか、等幅フォントを指定したつもりなんですが、環境によってはずれてしまうっぽいので、画像に変換して表示しておきます。)

上と下の1塩基ずつが、仲良く手を取り合って、しっかりと結び付きあっているという形です。

これをご覧になって、鋭い方であればすぐにお気づきになることでしょう。

そう、AはTと(もちろん、TはAと)、そして、GはCと (CはGと)ペアになっていることが、一見してお分かりになると思います。

これが、DNAの持つ非常に重要な性質で、DNAは、一本の鎖でプラプラしているより、相棒(A⇔T、C⇔G)と手をつないで二本鎖になった方が、遥かに安定して存在できるんですね。

なので、生体内では、基本的に必ず二本鎖の状態で存在しています。

ただし、二本鎖の状態で存在はしているけれど、これは単純に文字が2倍になっただけで、情報量としては何も増えていません。

Aには自動的にTが、Gには自動的にCがくっついてくるだけですからね。

「ATGTTGCGCGCTGCCGCCCGCTTCGGGCCC…」

(アミノ酸1文字表記にすると、MLRAAARFGP…)

…という感じで、この30文字は意味のある情報ですけど、これを二本鎖のペアで表しても、AにはTが、GにはCが自動的にくっついてくるだけなので、別に何も新しい情報が追加されているわけではない、ってことですね。

ということで、今までずっと「人間の全遺伝子一式の情報は、30億塩基。ただし、全遺伝子を2つずつ持っているので、細胞の中には60億塩基が格納されている」と書いていましたが、これは、嘘ではないけれどちょっと正確でもなく、より正しくは、

「人間の全遺伝子一式の情報は、30億塩基対。ただし、全遺伝子を2つずつ持っているので、細胞の中には60億塩基対が格納されている」

と書いた方がよかったといえる感じでした。

(「塩基対」(えんきつい)というワードが、「二本組み」になっていることを意味しています。)

具体的には何が問題だったかというと…

人間の遺伝子は、情報としては30億塩基分で間違いはないんだけど、実は必ず2本ペアで存在しているから、文字数としてはその2倍が存在

⇒細胞の中には、DNA60億塩基対が存在=文字数でいうと、120億個のヌクレオチドが存在する、という、「今までいってたのより2倍も多いじゃん!『核内には、60億文字ものDNAが存在するんですね』とかほざいていたのを、俺は覚えているぞ!嘘だったのかよ!!」と思われるのも仕方ありません…という話ですね。

罵ってください。

実際、「核内のDNAは60億塩基」であれば、誤解しやすいとはいえ辛うじて間違いではないけど(いやまぁこれも、正直間違いに片足突っ込んでますけど)、「60億文字」と書いちゃうと、文字数は実際120億文字存在するので、こちらは完全に間違いといえば間違いで、語弊があったんですよね。

「塩基」という用語を紹介したのがこの話を出したのより後だったので、ややこしくするのを避けるべく当初は仕方なかったとはいえ、正確さに欠けるともいえるので、ちょっと、もうちょい早めにこの点に触れておいてもよかったかな、って気もしてきました。

ただまぁ一応、「横に並べたら2メートルものDNAが…」という話は、これは間違ってはいない感じですね。

30億が60億になっても、これは情報(長さ)が倍になっているわけではないので、要は「太さが2倍になるだけ」って話ですね。

ということで、人間の全遺伝子一式のDNAを横に並べたら、2メートル程度という話や、情報量はあくまで30億塩基(対)というのは間違いではないので、ご容赦を、という言い訳をさせていただきたく存じます。

言い訳ついでに一応、「DNAが二本鎖を形成している」ということが判明したのは割と新しく、歴史の浅い知見なのです。

染色体が見つかって、メンデルが遺伝の法則を発見してから100年以上も、DNAが二本鎖になっているなんてことは知られていなかったんですね。

ということで、ある意味生物学の歴史リスペクトで、ある程度話が進んでから「実は、DNAは二本鎖だった!」という衝撃の事実を出すことで、当時の感動をこの場でも蘇らせたかった、という意図もあったのでした(大嘘)。

ちなみにこの「DNAが二重らせん(二本鎖で、さらに、らせん状になっている。らせんであることはマジで入門編には1ミリも関係ない話なので、特に触れませんが)になっている」ことは、1953年、ジェームズ・ワトソンとフランシス・クリックによって提唱されました。

論文自体は無料公開されていませんが(大学とかからは無料アクセス可能ですが)、こちらが、Natureに掲載された伝説の論文ですね。

www.nature.com

(…あ、調べたら、Natureの許可を得て、EBI(ヨーロッパバイオインフォマティクス研究所)が、PDFを公開してくれてますね。

https://www.ebi.ac.uk/goldman-srv/DNA-storage/orig_files/watsoncrick.pdf

わずか2ページの論文ですが、世界を変えた論文といえましょう)

DNAの二重らせんも、こないだチラッと触れた、X線結晶構造解析により解明された構造だったという感じですね。

「分子生物学で、歴史上最大の発見は?」という質問を研究者に投げたら、100%、絶対に、全会一致で「DNA二重らせん構造の解明」が挙げられるぐらいに、あまりにも偉大な発見として知られています。

こういう偉大な発見って、やっぱり分かりやすいインパクトがあるので、ぱっと聞いただけでは、

「DNAが二重らせんであることを発見?そんなもん、ちょっと考えれば思いつきそうなもんじゃん」

とか、

「リンゴが落ちて万有引力を発見ん?小学生の自分でもできそうだが?」

とかぶっちゃけ思えてしまうんですが、よく調べてみると、難解な物理計算でX線結晶構造解析をしていたり、それに伴う生物のメカニズムを余すことなく説明できるモデルを組み立てていたり、ニュートンの場合ならリンゴと引力から微分積分を体系的に考案して、力学に関する多数の数式モデルを打ち立てるなど、「あ、小学生どころか、どれだけ勉強した大人でもそんなの無理でした(笑)、スンマソン」と、やっぱり凡人には不可能な着眼&思考力の賜物になってることに気付かされるんですよね。

この発見から、もうすぐ70年も経つぐらいですが、信じられないぐらいに、分子生物学は一気に急激な発展を遂げるのです…。

…ということで、いきなり更に話がややこしくなってしまうかもしれない、これまで放置していた重要トピックをここでまた1つ投下してみましたが、これのせいで恐らく色々新たな疑問点が生まれるでしょうし、実際まだ「DNAが二本鎖である」事に関しては全然説明不足なので、前回の質問の続きや前回のネタで補足しておきたかったところ含め、また追って順番にまとめていこうと思います。