ということで、いただいた質問も、ひとまずこれまで出てきた話で完結しそうなところは順次つぶせてきたと思われますので、引き続き、「核にはDNAが格納されている→どういう形で?→染色体という形さ!」という流れから、染色体の話題へと移行していきましょう。

恐らく、染色体については、聞き覚えも、どんな形なのかの見覚えも、みなさまお持ちでいらっしゃるように思います。

ベネッセみたいなやつですね。

ベネッセロゴは、残念ながら染色体のオマージュではなかったようですが、まぁ概ねこんな感じのやつです(笑)。

これを見たみなさんの口から、「あぁ、あれね!」という声が聞こえてきますね。

(まぁでもそれだけだとあれなので、一応、こんなのですね↓

…ちなみに全然関係ないですけど、Google.comで漢字のみのワードを検索をすると、ほぼ100%中国語の記事しかヒットしないんですよね。

(だから、日本語ページを調べたい時は、必ず「染色体とは」とか「染色体の」とか、強引に平仮名を加えるようにしています。)

日本語利用者的には、インターネットは日本語が一番充実してるだろ?なんて思いがちですが、やはり世界は広いのか、利用者数的には、中国語のサイトの方が断然アクセス数が多いのかもしれませんね。

というわけで、上の画像は「染色体」でGoogle Images検索してヒットした適当なサイト(全て中国語ページ)から、適当なやつ(ベネッセの躍動感にそれなりに似てそうなもの)を引っ張ってきたものになります。

あんまりいい染色体の図でもないので、結局大して参考にならない画像ですが、まぁ恐らくこれを見ればどんなものだったか思い出すことにはつながるのではないでしょうか。)

ちなみに、こないだ「染色体が『DNAがギュッと集まったやつ』なら、そう呼べばいーじゃん!いちいち新しい用語を覚えさせるなや!」という受験生の不平不満を書いていましたが(まぁ染色体ぐらいでそんなぶち切れるやつはいないと思いますけど(笑))、この不平不満は、実は的を射ていないと書いていました。

なぜか?

それは、歴史的に、DNAよりも染色体の方が先に見つかっていたからなんですね。

遺伝子がDNAであるということが分かるよりもっとずっと前、メンデルがえんどう豆の実験をする(1865年)よりも更に早く、染色体は1842年に発見されていたとのことです(Wikipediaより)。

だからむしろ、それをいうなら、DNAの方こそが『染色体をピロピロとほどいたやつ』とでも呼ばれなければいけない、という流れだったんですね、正確には(笑)。

ただし、実は、染色体はDNAだけからできてるわけではありません。

DNAは情報保存に特化している分子ですから、「コンパクトな形にまとまって、必要なときに上手くほどかれる」とか、そういうお役立ち機能は備えていないのです。

では、体の中で、そういう色んな機能を持って働いている、めっちゃ優秀なニクイやつといえばなんだったか…?

もうみなさまご存知、「そうだね、プロテインだね」ということで、タンパク質ですね。

(ちなみにこれ、こないだふと、「そういえば、『そうだね、○○だね』ってネタ昔なかったっけ?よく『プロテインだね』とか『アイカツだね』とかで使われてた気がするけど、元ネタは何だったんだ…?」と思い出して、調べてみたら、まさかのそのプロテインが元ネタ!

まさにこの記事のために作られたかのようなネタじゃないっすか!と感動したので(ちなみにいうまでもないですが、タンパク質が英語でプロテインですね)、今後バカの一つ覚えみたいに多用していきたいと思います。

…あとどうでもいい余談ですが、このネタを考案されたパッション屋良さんが流行っていた頃はもうほとんどTVを見なくなっていたので、動いて喋っているパッション屋良さんを見たことも(というか顔も分からない)、このネタを(ネット上以外で)実際に見たことも、実は一度もありません…。一度見ておきたいですね…!)

話は逸れましたが、染色体は、もちろんDNAが本体というか、存在意義・役割としては「DNAがギュッとまとまったもの」なんですけど、それを可能にするために、また新しい名前が登場して厄介ですが、ヒストンというタンパク質も協力して、一緒に「染色体」という物質を作り上げています。

DNAは何度も書いている通り、人間ですと60億文字もの大量の情報でできていますから、1文字はめっっっちゃくちゃ激烈小さいサイズとはいえ、これを横1列に並べると、全部で2メートルとかにもなるのです。

そんな、自分の身長より長いものを、めっっちゃ小さい細胞は、一体どうやって保有しているというのか?

それは当然、ぐるぐる巻きにして、コンパクトに収めるしかないわけですが、それを可能にしているのが、ヒストンなわけです。

つまり、ヒストンはちょうど、ミシンのボビンみたいなもので、DNAという長い糸を、グルングルンに巻き取って、めっちゃくちゃコンパクトな形にしているということですね。

ということで、染色体は、(もちろんそれだけではないけど、主に)DNAとヒストン(タンパク質)からできている、ということになります。

2メートルはあるDNAが、大体0.000001メートルぐらいの大きさにまでまとめられているという感じですから、ヤバすぎますね。

「いや、流石に、そんなん可能か…?」と思えますが、実際それを可能にしているのがヒストンなのです。ヒストンすげぇ~!

でもまぁ、別に染色体の研究でもしない限りそんなことはどうでもいいので、これは覚える必要はないですね。

多分今後ヒストンが出てくることは二度とないので、忘れてもらって構いません。ヒストンさんとは、スゲぇ!といういい印象を持ったまま、ポジティブな形でお別れしましょう(笑)。

で、このDNAはヒスなんとかさん(1行で、もう忘れた(笑))のおかげでギュッとコンパクトに詰まって、その詰まった形のものを僕たちは染色体と呼んでいるわけですが、実は、60億文字すべてが1つの染色体にまとまっているわけではないのです。

この辺が、いつもめっちゃいい質問を下さるアンさんからいただいていた、回答を後回しにしていた質問につながる話ですね。

そう、染色体は、実は……って、何本だったかな、何の意味がある数字でもないので、結構忘れちゃうんですよね…。

思い出してみましょう…。

うーん、いくつだったでしょうか……。

…って、あぁっっ!

くっきりとした姿が見えているわけではないけど、おぼろげながら浮かんできた……!

“46”という数字が、ぼんやりと……!

シルエットが浮かんできました!!

そう、人間の持つ染色体の数は、46本だったのです!

もしかして、例の削減目標も、染色体の数になぞらえた可能性が微粒子レベルで存在…?!

……とまぁそんな微妙に怒られそうなネタはともかく、人間は、46本の染色体をもっています。

なぜ46本なのか?

それは、マジで誰にも分かりません。

「なんで歯の数は32本(親知らず込み)なの?46本じゃダメなんですか?」…と聞かれても、誰も自信をもってその理由を答えられないのと似ているのかもしれませんね。

「なんで指は5本なの?」も同様といえましょう。

詳しくは分からないけど、その本数に分けて維持するコストと、分けることで得られるメリットとが一番バランスが良かったから、それに落ち着いたんじゃないでしょうか、というぐらいのことしかいえない感じですね。

ちなみに、ヒトっぽい動物の中で、46本は唯一ヒトだけなので(ゴリラ・チンパンジー・オランウータンは48)、何か人間を人間たらしめる秘密はあるのかもしれませんね。

ただ、シカの仲間のキョン、ウシの仲間のニルガイなんかも46本らしいので、しょうもないケダモノと同じということですから、別にそんな大それた秘密はないのかもしれません。

ちなみに、アリのメスは2本でオスは1本(笑)、ハエは8本、コイは100本、アトラスブルーというチョウチョは448-452本程(肉眼で見える動物で最多)、そしてハナヤスリという植物がまさかの1260本もの染色体を持ってるらしいですから、数が多いほど高等で複雑な生物というわけでもない感じですね。

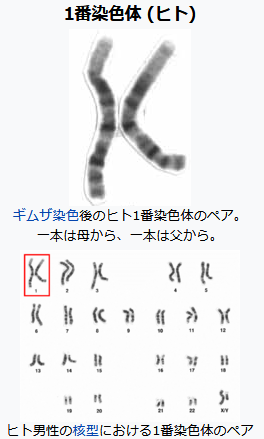

とにかく、なぜか人間の染色体は46本に分かれており、1本1本のサイズもまちまちで、大きいものから順に1番染色体、2番染色体…と名付けられています。

(ようやく、本当の染色体の画像を…)

1番染色体は、約2億4895万文字のDNAがつながって(グルグルとコンパクトに巻き付いて)できているとのことです。

そして、この中に、例えば1番染色体・○○番目の塩基からは☆☆という遺伝子が、××番目からは▲▲の遺伝子が存在します、という感じで、具体的な場所とともに、遺伝子の情報は知られているという感じです。

Wikipediaによると、1番染色体だけで2968個の遺伝子が知られているそうで、ちょうど代表的なものがリストになっていたので見てみると……面白そうな遺伝子、1個もねぇ~!

まぁ辛うじて誰でも名前を知っているものとして、コラーゲンを作る遺伝子が目につきました。

コラーゲンというのは有名(というか人間の中に一番沢山存在するタンパク質)ですけど、色々なタイプがあり、この1番染色体が作っているのはXI型コラーゲンという、軟骨に多く含まれるタイプのものみたいです。

まぁとにかくそんな感じで、それぞれの染色体に、色々な遺伝子が存在するというわけですね。

(なお、おなじみのお酒分解酵素ALDH2は、12番染色体の、111766933文字目の塩基から始まっているようです。)

染色体の話に戻ると、1番、2番…ときて、数字がふられたものの最後は22番であり、ラストは特別な、性染色体と呼ばれる、性別を決める染色体になっています。

恐らく聞いたことがあるでしょう、X染色体とY染色体ですね。

何度も書いている通り、DNAは父と母から一式ずつ受け継ぐわけですが、男性はXY、女性はXXなので、父親からXを受け継いだ子供は女の子に、父親からYを受け継いだ子供は男の子になるわけです。

話が前後しますが、父と母から1式ずつ受け継ぐということですから、人間の染色体は46本ありますけど、種類は23種類、1番から22番(性染色体との対比で、常染色体と呼ばれます)と、あとXかYかの性染色体が2本ずつで、合計46本になっているのでした。

これで、ついに、なぜ「父由来の遺伝子か母由来の遺伝子かどちらが選ばれるのかの抽選が、23回行われる」ということの理由説明ができるようになった感じですね。

人間のDNAは23種類46本に分かれていますが、23種類それぞれについて、自分の子供に「自分の父親にもらった方」を託すか、「自分の母親にもらった方」を託すか、完全にランダムに選択がなされるというわけです。

つまり、1番父、2番母、3番母…、22番父、性染色体父のように、それぞれの染色体1つ1つについて、抽選が行われるという形ですね。

だから、子供の性別は、実は完全に男性側の抽選のみで決まるものになっているんですね。

性染色体が、(その男性の)母親(ややこしいけど、子供から見て、父方の祖母ですね)由来のXが選ばれたら生まれてくる子供は女の子、(その男性の)父親由来のYが選ばれたら、生まれてくる子供は男の子…となるからです。

(女性の性染色体はXXですから、どっち親(=母方の祖父・祖母)由来のものが選ばれようが、子供が受け取るのは必ずXなので。)

「女の子は父親似、男の子は母親似」とよくいわれますが、これは、もしかしたらその辺のことも何らかの関係があるのかもしれませんね。

Y染色体はX染色体に比べて小さく、カスみたいなもんですから(先ほどのWikipediaからの画像、一番右下の2つをご覧いただければ分かるかと思います)、XYというのは、実は揃ってもほとんどX染色体の影響しか受けないようなものなのです。

だから、父親からはカスみたいなY染色体のみ、母親からは色々な情報のたっぷり乗っているX染色体を受け取って、男の子は母親の影響が強くなる、という感じですね。

一方女の子は、父親からもX染色体を受け取りますから、比べると父親の影響も強く出る、みたいな感じでしょうか。

もちろん、その他の遺伝子(性染色体以外にあるもの)の影響も大いにあるので、一概に必ずそうとは決して言い切れないのは、いうまでもない話ですけどね…!

ちなみにその抽選は、配偶子(生殖細胞=卵と精子)が形成される時に行われます。

もちろん、「性染色体、こっちが選ばれるようにしよう!」とか、自分で意識的に選べるものではありません。

体外受精とかで、人為的に配偶子を選んでどうこう…という技術は、調べたらまぁ一応あるみたいですが(でも、現在の技術では100%確実ではない模様)、自然の場合は、完全にランダム・運ですね。

性染色体に限らず、色々なコンビネーションの染色体が両親から混ざることで、子供はみんな世界に自分だけのオリジナルな遺伝子をもって生まれてくる、ということになるわけです。

知ったところで何が変わる(変えられる)わけではないけれど、知っていると面白い話かもしれませんね、この辺のお話は。

…というところで、まだいくつか関連した話は続くとともにいただいていたご質問にも答えていこうと思いますが、長いので一旦区切りで次回へ続くとしましょう。